中国生态系统研究网络(Chinese Ecosystem Research Network,CERN)创建于1988年。三十年来,在顶层设计下逐步形成分布于全国各主要生态类型区的44个生态站、5个专业分中心(水分、土壤、大气、生物、水体)和综合中心组成的体系,创建了涵盖全国主要区域和类型的生态系统观测技术系统。CERN的建立是我国生态系统监测与研究工作的一次飞跃,为国家野外科学观测平台的建设与管理提供了成功范例。“中国生态系统研究网络的创建及其观测研究试验示范”获得国家科技进步一等奖,是中国科学院“十二五”36项重大科技成果及标志性进展之一,与美国长期生态研究网络和英国环境变化网络并称世界三大国家级生态网络。

中国科学院--清原森林生态系统观测研究站

中国科学院清原森林生态系统观测研究站(Qingyuan Forest CERN, Chinese Academy of Sciences;以下简称“清原站”)始建于2002年,位于辽宁省东部山区,地处长白山余脉龙岗山北麓,是辽宁省大伙房水库(我国九大饮用水源地之一,提供10万km2、2600万人的工农业与生活用水)水源涵养林基地。建站之初为“所级站”,2012年纳入中科院“院级站”,2014年正式加入中国生态系统观测研究网络(CERN)站,现隶属于中国科学院沈阳应用生态研究所。

清原站拥有站区土地永久使用权和1350 ha无偿使用50年的研究试验林地(森林覆被率95%);是温带(东北)森林(次生林)代表性区域和重要水源涵养林核心区、是集“观测、研究、试验、示范、人才培养、科普和开发”于一体的综合野外支撑平台,对于助力国家生态文明建设、森林资源保护与质量提升以及东北全面振兴发挥着重要作用。

清原站全景

清原站按照CERN统一的规范对温带次生林生态系统的水分、土壤、大气、生物等因子进行了长期定位监测,同时,围绕清原站特色研究开展了林窗结构、洪水滑坡原生演替过程、次生林与落叶松人工林土壤养分循环、塔群-LiDAR林分结构与通量长期定位监测,以上为清原站的长期定位监测、研究、试验、示范提供了稳定支撑。

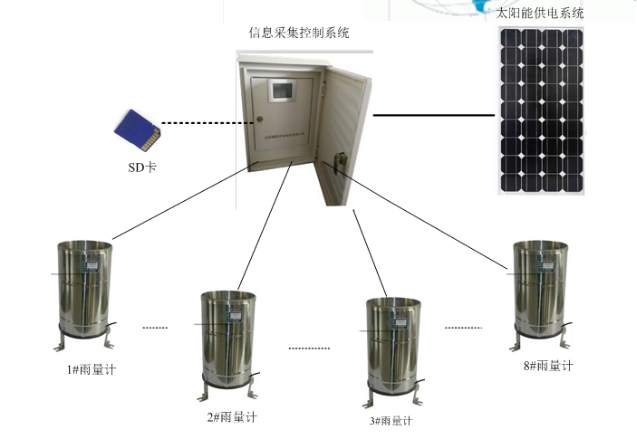

在森林保育技术研究项目当中,为解决特殊地形地质条件下局部强降雨的灾害天气监测问题;克服传统的雨量监测准确性和实时性不高,对于气候多变的山区,以及由于缺乏电力供应且观测站点建造维持成本较高,难以较大密度的进行监测点的布局,故而不能获得比较全面的水文气象信息的缺点;沈阳巍图农业科技有限公司,针对此类问题,专为该项目研发了“一种测量树干茎流的数据采集装置”,并申请获得了实用新型专利。

该系统主要从低能耗、低成本、实时采集的思路出发,用太阳能自动供电的方式实现系统的能量供应,完成降雨量数据的自动采集。是一种低能耗、实时、廉价的降雨量监测系统,有利于提升科研,促进水利信息化的发展。

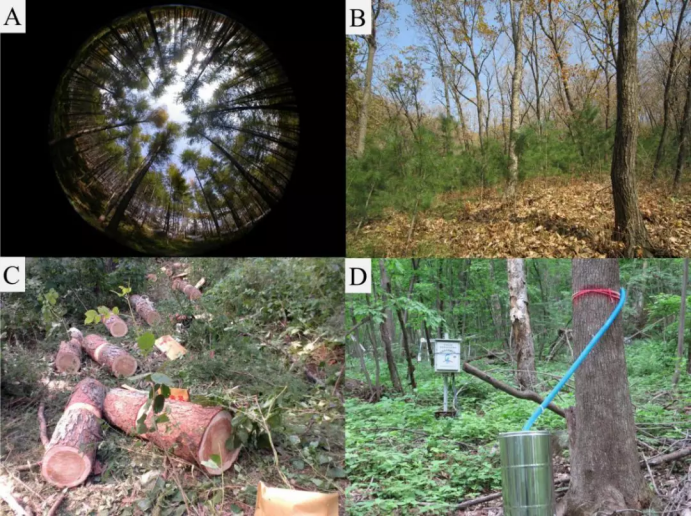

(A:林窗解译;B:林下更新红松;C:树干解析;D:树干径流采集)

清原站将“立足东北、面向全国、走向世界”,建设成为具有国际影响力的综合野外实验平台,建成温带次生林生态系统资源、环境、生态功能等要素长期、系统观测基地;森林生态领域研究、高端人才培养和科普教育基地;林业可持续发展技术研发、集成与示范推广基地;国内外学术交流与合作研究基地;大数据网络信息示范平台等。为森林生态系统可持续经营提供科技支撑与决策依据,为美丽中国-生态文明建设提供科技咨询。清原站一直坚持开放办站、合作交流的宗旨,与国内外多所高等院校、相关科研单位开展合作研究、学术交流等。