智慧农业的发展,促使市面上对于农田信息监测产品的开发无计其数,但没有科学的理论就没有成功的实践,作物模型定量描述作物生长过程与环境之间的关系,代替传统方法用于指导生产实践是国际行业推荐方法。因此,WITU田间原位监测引用由国际粮农组织(FAO)开发的水驱动作物产量AquaCrop模型作为理论基础。选用该模型的原因,小编与大家交流如下:

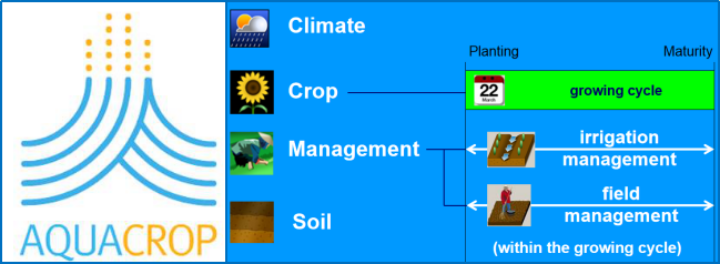

由FAO开发的AquaCrop作物--水分驱动模型,着重模拟作物生物量与产量对水分供应的响应状况,相对于其他作物生长模型,更适合于我国的农业发展情况。

1、AquaCrop模型由FAO(联合国粮农组织)联合意大利、西班牙、美国等多国科学家共同完成,更具权威性;

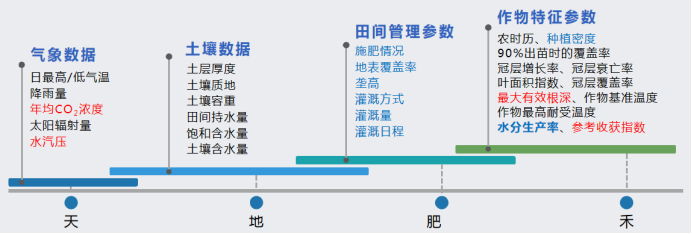

2、模型只需要输入29个参数,可分为气象数据、土壤数据、田间管理参数和作物参数(WITU总结为天、地、肥、禾四要素),即可完成模拟计算,较少的参数更易实现;

3、随着干旱加剧和农业灌溉用水在整个水资源分配中比例减少,“雨养农业”在未来农业中的地位将越来越重要,而AquaCrop模型正适用于我国“雨养农业”为主的农业现状,可以针对性的提供帮助;

4、该模型主要针对小区域范围内的一个产量预测或是监测,实现以GPS信息为中心的土壤、作物、环境、人为管理的信息数据的统一;

5、模型将作物腾发量分为土壤蒸发(E)和作物蒸腾(Tr)两部分,避免混淆非生产用水(E)和生产用水(Tr)对作物需水的影响;

6、模型将最终产量用生物量(B)和收获指数(HI)的乘积来表示,其中生物量用水分生产效率(WP)和累计作物蒸腾量来表示,用以区分水分亏缺对它们各自的影响;

7、使用冠层覆盖度(CC)代替传统的叶面积指数(LAI)来描述作物的生长发育过程,用冠层增长系数量化叶片生长和衰老过程。

因此,WITU通过以上分析,结合国内雨养农业的现状及发展趋势,以及我国地块分散小农经营的特点,最终引用AquaCrop模型作为产品研发的理论核心。为使农田信息的监测采集更加全面,WITU将在未来的产品优化当中致力于将“天”、“地”、“肥”、“禾”四个模块完善统一,调控以地块为中心的农田小气候向最利于作物产量的方向发展,并将土壤墒情监测增至土壤有效态养分精准动态监测,结合土壤水热条件、作物生长状况,量化水、肥实施策略,最终,打造稳固高效的田间原位监测体系,提高作物产量品质,实现农田的数字化管理以及农业环境的可持续性发展。